立法规定梳理 /b>

当前的法律体系中,对于支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪有诸多立法规定。《刑法》等法律法规对“帮信罪”的构成要件作出了基本界定。这些规定就像一张大网,能够为打击这类犯罪提供依据。同时,相关的司法解释进一步细化了其构成要件和认定标准,使司法实践有了更清晰的操作指南。在时间维度上,这些规定会随着网络犯罪形势的变化而持续完善更新,以保障正常的网络支付结算秩序。

对立法规定进行梳理,这样能明确法律责任的边界。基于此,司法机关在处理此类案件时就有了依据。不同地区会根据实际情况适用相关法律。比如,在网络发达且支付场景复杂的一线城市,对支付结算型帮信罪的处理会更严格,以保障金融和网络的安全。

构成帮助行为认定 /b>

司法解释中有关支付结算型帮信罪的条文,明确了一些可被认定为帮助行为的情形。规定了若他人利用信息网络实施犯罪,而实施收购、出售、出租各类具有支付功能的卡、账户以及网络支付接口、网上银行数字证书等行为,就可认定为帮助行为。许多犯罪分子会借助收购他人的银行卡来进行非法的资金流转活动。

认定帮助行为的意义在于能够精准打击网络犯罪的辅助环节。在实际案例中,有些行为人可能是为贪图小利而出租自己的银行卡,但他们并不知晓自己已构成帮助行为。司法机关在进行认定时,会综合各种不同的证据,如交易记录以及行为人的口供等,以此确定其是否实施了构成帮助的行为,以维护正常的支付结算生态。

主观明知的认定及辩护 /b>

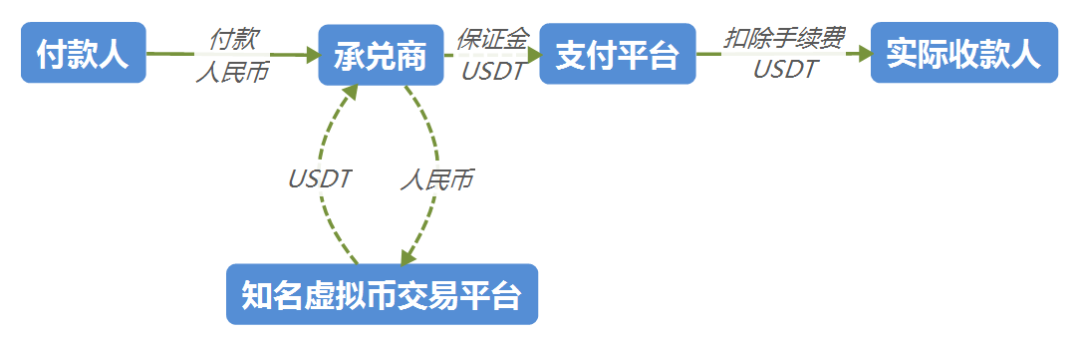

构成“帮信罪”需行为人在主观方面知晓他人利用信息网络实施犯罪。在司法实践中,存在多种可推定“明知”的情形。比如,若支付平台虚拟币价格比知名虚拟币交易平台的价格高几分,就可认定“交易价格或者方式明显异常”,进而推定“明知”;此外,若行为人使用特定聊天软件或虚拟专用网络软件,就可认定其在逃避监管,从而推定“明知”。

在案件辩护过程中,辩护人可以通过询问当事人的具体操作流程,询问利润的来源,询问软件的使用目的等途径。这样做能够揭示当事人对自身行为的真实理解,从而推翻相关的推定。比如在某一案件中,当事人使用虚拟专用网络只是为了能够获取一些学习资料,并非是要逃避监管。辩护人若进行详细询问,就有机会改变原本的“明知”推定。

上游犯罪未查实的辩护 /b>

按规定,即便上游犯罪未被查实,也可对实施帮助行为的行为人以“帮信罪”定罪处罚,但有其他条件限制。规定要求被帮助对象人数需众多,若人数较少,就需查证其构成犯罪。此规定旨在平衡打击犯罪与保障人权。

在案件办理期间,辩护人能够依据客观方面的条件,还有被帮助对象的人数以及行为的性质来展开审查。比如,在一个涉及虚拟币交易支付结算帮助的案件中,倘若被帮助对象只是少数几个人,并且侦查机关未能查实他们构成犯罪,那么辩护人就可以凭借这一情形来进行上游犯罪未查实的有效辩护。

关于支付结算帮助行为界定 /b>

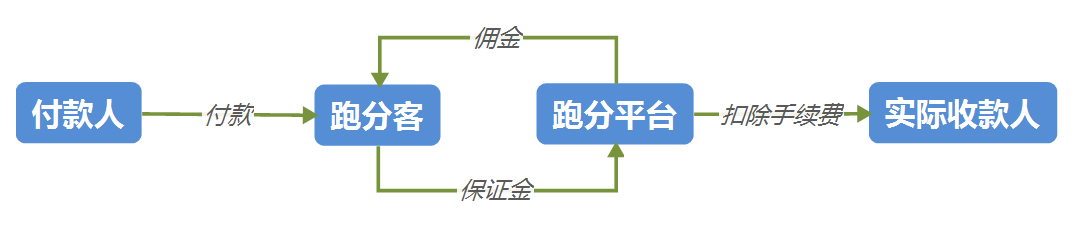

明确是否属于支付结算帮助行为是重要的。它并非仅仅是具有支付功能的卡和账户的交易行为,还与具体的支付结算流程及模式有关。在一些网络博彩案件中,犯罪嫌疑人会利用多种支付平台为博彩网站提供资金流转的渠道,这种行为属于典型的支付结算帮助行为。

要准确界定该行为,才能够避免冤假错案的发生。司法机关会从多个方面进行判断,包括行为人与上游犯罪的关联程度以及资金流向等。例如,在调查跨境诈骗案件时,对于提供支付结算服务的第三方平台,会仔细甄别其是否清楚知晓业务的非法性,以及是否确实起到了帮助犯罪的作用。

犯罪数额对量刑的影响及辩护 /b>

犯罪数额并非有明确规定的可导致量刑升档的情节。但在司法实践中,司法机关会将其当作量刑情节来予以考量,并且还会对其进行量化计算。在某些地下钱庄案件中,涉案的资金数额极为庞大,在进行量刑时肯定会有所体现。

辩护人可以对犯罪数额的计算方式以及认定依据进行审查。比如在某电商刷单虚构交易的帮信罪案件中,如果数额计算把部分正常交易金额也包含进去了,那么辩护人能够通过收集相关证据以及进行详细核算,从而提出合理的辩护意见,以便争取到更合理的量刑结果。

大家对支付结算型帮信罪在司法实践中的这些要点以及辩护方向有没有疑问?欢迎在评论区留言讨论,也请点赞并分享本文,让更多人了解相关知识。