近年来,“一带一路”建设持续发展,是一项全球性的重大工程,其重要性不言而喻。然而,其中“重视核心功能、忽视辐射功能”的问题不容小觑。这一问题背后,是国际关系领域、项目主导方和执行单位缺少中观层面的指导体系,这一点值得我们深入研究和思考。

中观指引概念

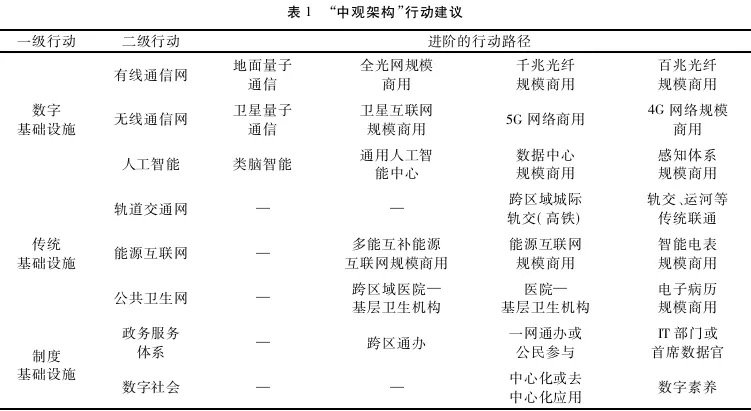

中观指引意在区域尺度上,使国际关系等宏观理念得以具体实施。“一带一路”的中观指引,尤其注重对传统、数字及多元基础设施在微观层面的协同行动进行指导。这并非空洞的口号。比如,在沿线国家的一些基础设施项目中,就缺少这种协同的思考,各个基础设施各自为政,未能形成有效的整体联动。从空间角度分析,若缺乏中观指引,各项目在区域内就像散沙一般,难以产生更大的协同作用。

对各方的作用

区域融合导向下的中观规划和相应指南至关重要。总体而言,它们为宏观学术研究趋势和微观实践提供了指导方向。这对项目主导单位和执行单位都颇具启发性。在部分地区的建设项目中,主导单位缺乏此类指引,埋头苦干却未能与周边地区和整体战略有效对接。至于执行单位,缺乏中观指导,在执行过程中难以掌握整体策略,往往要走许多弯路。

基础设施建设认识

国内学者在理论上开始意识到,基础设施建设对于构建地区“安全—发展”秩序具有战略意义。然而,这种认识尚未成为普遍共识。根据2014至2021年的文献计量学研究,多数关于智慧城市的研究并未深入探讨数字基础设施与制度基础设施的协同作用。若基础设施建设仅限于个体层面,缺乏协同理念,那么安全与发展的构建将难以实现。

社会科学实践下沉

社会科学构建的宏伟理论目标需具体落实至关键区域、项目或具体问题上的方法论中。如此,可为现实社会提供可执行的政策法规和行动指南。以某些地区的发展规划为例,常常空谈理论目标,如产业高端化等,却很少提及如何将之转化为实际的基础设施协同,以及如何吸引人力、物力资源等。

中观指引内涵界定

这里所说的“一带一路”倡议中的“中观指引”旨在推动社会科学与多样化基础设施之间,以及基础设施内部的紧密合作。重大基础设施项目能够扩大地缘政治的影响力。若各类基础设施在不同位置上能良好协作,其地缘政治影响力的范围将更为广阔。比如,一条铁路线路与其周边的产业园、金融服务设施若能相互配合,便能推动整个区域的发展。

国外相关经验借鉴

国外顶尖的政策研究机构为我们提供了不少借鉴。他们提出的意见或理念在系统化、实用性和预见性上具有明显优势。他们在多个层面构建了决策和项目的中观结构,比如在打造大型项目时,巧妙地运用了“节点—腹地—辐射”的综合效应。以欧洲的一些跨国基础设施建设为例,它们正是通过这种结构,增强了在欧洲区域竞争中的优势。

大家不妨思考一下,在“一带一路”的建设过程中,各方如何能更有效地促进这一中观指导框架的建立?欢迎留言点赞,同时分享出去,吸引更多人加入这场讨论。